La madrugada del martes 3 de octubre de 1989, Panamá despertó con un sonido distinto al habitual. En lugar del murmullo del tránsito temprano, la ciudad escuchó ráfagas de disparos que salían del Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa, en El Chorrillo. Lo que muchos habían soñado en silencio parecía estar ocurriendo: un intento real de poner fin al régimen de Manuel Antonio Noriega.

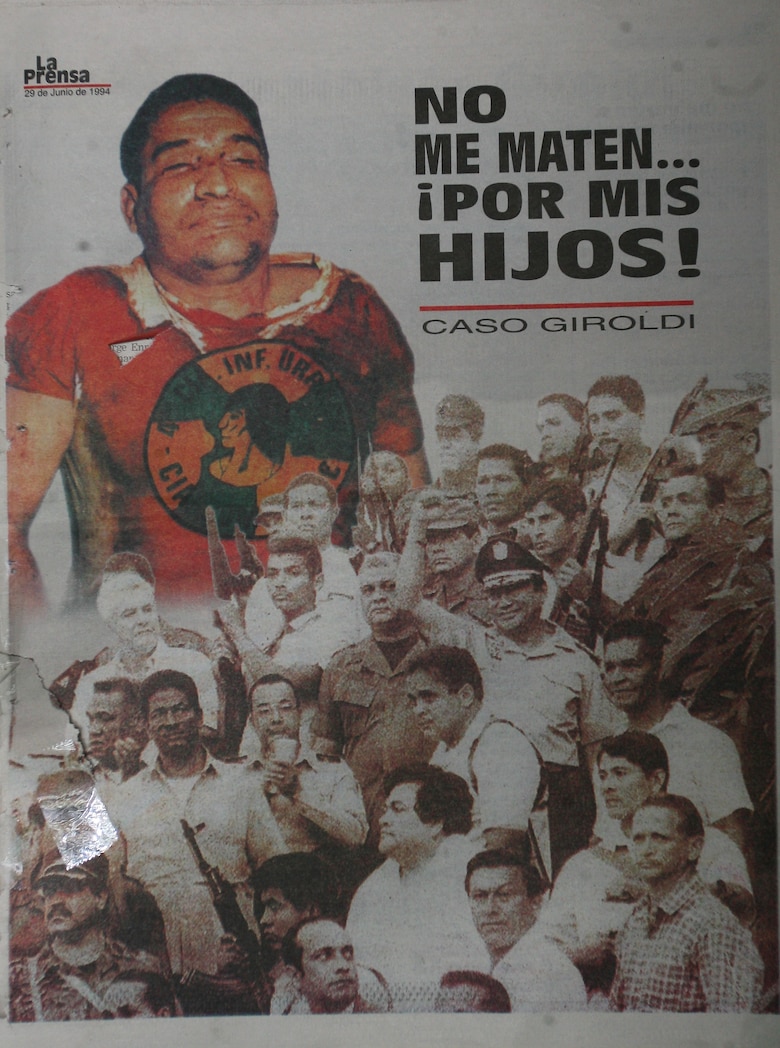

El protagonista de la rebelión fue el mayor Moisés Giroldi Vera, un oficial que había ganado la confianza de Noriega pero que, cansado de los abusos y la represión, decidió dar un paso arriesgado. Con un grupo de militares cercanos, actuó durante la madrugada y logró algo impensable: detener al propio Noriega dentro del cuartel. La noticia corrió como pólvora entre pasillos militares, casas y oficinas. Muchos pensaron que la dictadura, ya debilitada por sanciones internacionales, elecciones anuladas y el rechazo popular, había llegado a su fin.

En los barrios se respiraba una mezcla de miedo y esperanza. Algunos se atrevían a decir en voz alta: “¡Lo lograron, ya cayó Noriega!”. Otros preferían la cautela, conscientes de que la historia del país estaba marcada por traiciones y virajes inesperados. La población aguardaba un desenlace rápido, pero el levantamiento comenzó a enredarse con el paso de las horas.

El plan de Giroldi tenía un vacío fundamental: la falta de un acuerdo firme con Estados Unidos. Semanas antes, los golpistas habían buscado apoyo en la embajada estadounidense, pero la respuesta fue ambigua. Washington dudaba de sus intenciones y temía que, aunque cayera Noriega, el nuevo grupo militar no garantizara un verdadero cambio. Esa indecisión resultó fatal.

Mientras Giroldi mantenía detenido a Noriega, intentó negociar con los estadounidenses, pidiendo respaldo inmediato. El tiempo, sin embargo, jugaba en su contra. Los leales al régimen comenzaron a reorganizarse en otras bases militares y pronto lanzaron una contraofensiva. El mismo cuartel, donde horas antes Noriega había estado bajo custodia, volvió a convertirse en el escenario de su poder recuperado.

El intento de golpe se desmoronó con brutalidad. Giroldi y sus compañeros fueron capturados, juzgados sumariamente y ejecutados. El mensaje fue claro: cualquier intento de sublevación contra el régimen sería aplastado sin piedad. La esperanza que había surgido esa mañana se transformó en silencio y miedo. En las calles, la población regresó a la rutina con una mezcla de frustración y resignación, consciente de que la dictadura aún tenía fuerza para prolongarse.

El 3 de octubre de 1989 quedó grabado en la memoria colectiva como un día de lo que pudo ser y no fue. Muchos analistas coinciden en que, de haber recibido apoyo extranjero, el golpe habría tenido éxito y se habría evitado la invasión estadounidense de diciembre de ese mismo año. En cambio, la falta de coordinación y la ambigüedad de Washington sellaron la suerte de Giroldi y su grupo.

Con el tiempo, esa fecha se convirtió en símbolo de valentía, pero también de la fragilidad de quienes intentaron cambiar la historia desde dentro de las Fuerzas de Defensa. Para algunos, Giroldi es recordado como un héroe que arriesgó todo para sacar a Panamá de la dictadura; para otros, como un hombre que calculó mal sus alianzas y condenó a muerte a sus compañeros.

El 3 de octubre no se recuerda con grandes desfiles ni actos oficiales, pero permanece en la memoria como la rebelión fallida que mostró la desesperación de un pueblo por recuperar la libertad y el alto precio que se pagaba por intentarlo. Fue un día breve de esperanza, sofocado por la violencia, y un recordatorio de que la historia de Panamá pudo haber tomado otro rumbo.

La autora estudia periodismo en la Universidad de Panamá.