Hablar de Hugo Spadafora en Panamá es referirse a un símbolo incómodo. Incomoda porque recuerda que la verdad, cuando se expresa sin miedo, puede costar la vida. Incomoda porque desnuda las miserias de un país que, en los años ochenta, se acostumbró al silencio impuesto por las botas militares. Y, sobre todo, incomoda porque su muerte brutal, decapitado y torturado, sigue siendo una herida abierta en nuestra historia, 40 años después.

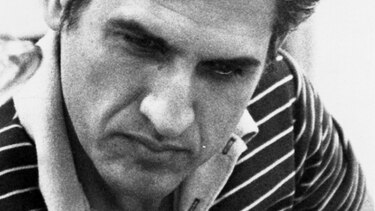

Spadafora no fue un hombre común. Su vida fue un recorrido por luchas que trascendieron fronteras. Médico de profesión, eligió poner sus conocimientos al servicio de los más vulnerables. No le bastó ejercer la medicina en hospitales cómodos: marchó a África para sumarse a la guerra de liberación de Guinea-Bissau y luego se unió a la resistencia contra la dictadura somocista en Nicaragua. Ese compromiso internacionalista lo hizo ver como un idealista, incluso como un aventurero para algunos. Pero, en el fondo, era alguien incapaz de permanecer indiferente ante la injusticia.

En Panamá ocupó cargos públicos, incluso llegó a ser viceministro de Salud durante el gobierno de Omar Torrijos. Sin embargo, su espíritu crítico lo mantuvo siempre en una posición incómoda frente al poder. Con la muerte de Torrijos y el ascenso de Manuel Antonio Noriega, Spadafora se convirtió en una de las voces más valientes y frontales en denunciar lo que muchos preferían callar: la complicidad del régimen con el narcotráfico, la corrupción y la represión.

El costo de su valentía fue altísimo. El 13 de septiembre de 1985, cuando regresaba desde Costa Rica, fue capturado y asesinado de la manera más atroz. Su cuerpo apareció sin cabeza, y esa imagen marcó un antes y un después en la historia panameña. El crimen no solo buscaba eliminar a un opositor, sino enviar un mensaje de terror a toda la sociedad: así acabarían quienes osaran desafiar al poder.

Sin embargo, el efecto fue contrario. Su muerte despertó la indignación de un pueblo cansado de abusos. Las protestas masivas, la renuncia del presidente Nicolás Ardito Barletta y la creciente presión internacional contra Noriega fueron, en buena parte, consecuencia de aquel crimen. Spadafora se convirtió, sin proponérselo, en un mártir de la democracia panameña. Hoy, a cuarenta años de su asesinato, su figura debería servirnos para reflexionar. En un país donde la corrupción sigue siendo una sombra persistente, donde la impunidad aún marca muchos procesos judiciales, recordar a Spadafora es recordar que la dignidad tiene un precio. No basta con conmemorar su nombre en placas o calles: su ejemplo nos obliga a preguntarnos si tenemos la misma valentía para denunciar lo que sabemos que está mal, aunque ello signifique incomodar a los poderosos.

Hugo Spadafora no fue perfecto, como ningún ser humano lo es. Su vida y su muerte nos dejaron una lección clara: la libertad y la justicia no se conquistan desde la comodidad, sino desde el riesgo de decir lo que otros callan. Y esa, quizás, es la deuda más grande que aún tenemos con él.

(El autor es estudiante de Periodismo de la Universidad de Panamá).